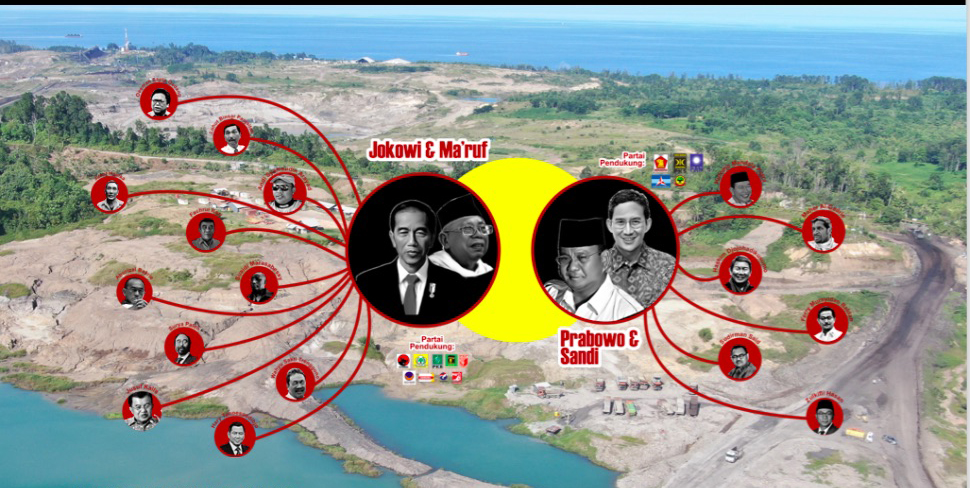

Potret Relasi Pebisnis Tambang di Balik Kedua Calon Presiden

- Ada beberapa nama penting terkait dan terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Sebagian nama-nama ini punya posisi penting baik langsung sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai tim sukses maupun tim kampanye nasional atau badan pemenangan pasangan calon

- Di kubu Jokowi-Amin, ada nama terkait langsung dengan bisnis tambang dan energi yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Fachrul Razi, dan Suadi Marasambessy. Mereka tergabung dalam apa yang disebut tim lima. Ada nama lain seperti Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang dan Aburizal Bakrie

- Di kubu Prabowo-Uno, lebih gamblang lagi. Prabowo dan Sandiaga Uno sendiri merupakan pemain lama sektor tambang dan energi. Ada Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said dan Zulkifli Hasan

- Oligarki tambang begitu kental di balik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pilpres 2019, dinilai sebagai ancaman demokrasi.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasang calon, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua pasangan kental berelasi dengan pebisnis tambang. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengangkap kaitan ini lewat laporan Paket Informasi Oligarki Tambang, di Balik Pilpres 2019, dalam jumpa pers di Jakarta, pekan lalu.

“Ini terlihat jelas dalam lingkaran kedua pasangan calon,” kata Merah Johansyah, Koordinator Jatam Nasional.

Dia menyebut, ada beberapa nama penting terkait dan terlibat dalam bisnis tambang di Indonesia. Sebagian nama-nama ini punya posisi penting baik langsung sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai tim sukses maupun tim kampanye nasional atau badan pemenangan pasangan calon.

Di kubu Jokowi-Amin, katanya, ada nama terkait langsung dengan bisnis tambang dan energi yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Fachrul Razi, dan Suadi Marasambessy. Mereka tergabung dalam apa yang disebut tim lima.

Selain mereka ada nama lain seperti Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kalla, Andi Syamsuddin Arsyad, Oesman Sapta Oedang dan Aburizal Bakrie.

Di kubu Prabowo-Uno, lebih gamblang lagi. Prabowo dan Sandiaga Uno sendiri merupakan pemain lama sektor tambang dan energi. Ada Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Sudirman Said dan Zulkifli Hasan.

Mereka ada yang punya bisnis tambang langsung, sejumlah saham atau punya peran atau kewehnangan saat menjabat sebelumnya dalam memuluskan ekspansi pertambangan melalui kebijakan yang mereka kendalikan.

Selain itu, biaya kampanye kedua pasangan menurut Jatam juga diduga bersumber dari industri tambang. Sandiaga, misal tercatat sembilan kali menjual saham untuk menutupi biaya kampanye.

Di kubu Jokowi, 86% dari total biaya kampanye yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari perkumpulan Golfer TBIG yang diduga PT. Tower Bersama Infrastructure Group dan perkumpulan Golfer TRG, juga diduga PT Teknologi Riset Global Investama.

Setelah ditelusuri pendiri kedua perusahaan itu adalah Wahyu Sakti Trenggono, bendahara tim kampanye nasional Jokowi-Amin.

Wahyu Sakti Trenggono bersama Garibaldi Tohir, juga komisaris PT. Merdeka Copper Gold, salah satu pemegang saham PT Bumi Suksesindo yang menambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi.

Pencantuman sumbangan dari perkumpulan Golfer TBIG dan TRG ini, katanya, patut diduga sebagai upaya menyamarkan sumber pendanaan dari bisnis tambang yang dalam proses bermasalah.

“Kentalnya bisnis tambang dalam pilpres 2019 ini jadi upaya memastikan kenyamanan investasi tambang yang sedang berjalan sekaligus membuka investasi serupa baru, serta terhindar dari upaya penegakan hukum,” katanya.

Dalam kasus Tumpang Pitu, baik Luhut, Wahyu Sakti maupun Sandiaga, sama-sama memiliki hubungan bisnis dalam jaring kepemilikan.

“Khawatir ini jadi bias dalam penegakan hukum, memastikan resistensi warga seperti terjadi pada Budi Pego dan warga lain di Banyuwangi yang dikriminalisasi.”

Dia mencontohkan, PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), Kutai Energi dan Trisensa Mineral Utama, anak-anak perusahaan Toba Bara Group, tercatat meninggalkan 36 lubang tambang. Bahkan ABN menyebabkan rumah-rumah amblas karena aktivitas tambang terlalu dekat dengan pemukiman.

“Sejumah perusahaan ini tetap beraktivitas, bahkan rezim Jokowi-Kalla konsesi tambang milik BSI dan DSI di Tumpang Pitu jadi obyek vital nasional. Polisi menjaga keamanan 24 jam.”

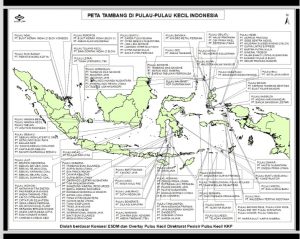

Relasi bisnis dan politik antara elit politik dan pebisnis tambang ini juga ditemukan dalam kasus tambang di pulau-pulau kecil.

Ada tambang di 55 pulau kecil di Indonesia, terutama Pulau Gebe, Pulau Gee dan Pulau Wawoni di Maluku Utara, tak lepas dari Fachrul Razi yang tergabung dalam tim Bravo 5.

Dia Presiden komisaris PT Central Proteina Prima dan Komisaris Utama PT Antam, juga menambang di pulau kecil. Fachrul juga komisaris PT Toba Bara Sejahtera.

“Siapapun yang menang dalam Pilpres 2019 rakyat tetap berada di pihak kalah, menanggung risiko akibat praktik eksploitatif. Pebisnis tambang berikut elit politik terkait tambang menang melanjutkan ekstraksi untuk keuntungan diri dan kelompok mereka,” kata Merah.

Enam rumah warga hancur akibat longsor dampak operasi tambang batubara di Sanga-sanga. Foto: dokumen Jatam Kaltim-Istimewa

Di balik Jokowi-Ma’ruf

Luhut Binsar Pandjaitan. Sumber data dari database Jatam dan penelusuran aktor-aktor dan perusahaan berdasarkan data beneficial ownership yang diakses Jatam melalui Dirjen AHU Kemenkumham menemukan hubungan antara Joko Widodo dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan melalui bisnis meubel di Solo. Mayoritas saham PT Rakabu Sejahtera dipegang putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sisanya PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut.

Menurut Jatam, keterkaitan bisnis dan dukungan saham Toba Sejahtera atas Rakabu Sejahtera, menunjukkan temali bisnis Joko Widodo dengan Luhut, hingga rentan dengan konflik kepentingan bermuara pada abai penyelesaian atas kasus-kasus tambang yang melibatkan perusahaan milik Luhut.

Luhut merupakan pemegang saham Toba Sejahtera Grup yang bergerak di sektor pertambangan dan energi, migas, perindustrian, properti, pembangkit tenaga listrik, serta kehutanan dan sawit.

Fachrur Razi. Adalah Jenderal TNI AD Purnawirawan yang sekarang berperan sebagai Ketua Tim Bravo 5, menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Central Proteina Prima dan Komisaris Utama PT Antam sejak 2015.

Dia punya saham Antam yang banyak beroperasi di pulau-pulau kecil mulai Pulau Gebe, Pulau Gee, dan Pulau Wawoni. Selain itu, Fachrur juga komisaris Toba Sejahtera, perusahaan milik Luhut.

Suaidi Marasambessy, adalah salah satu anggota Tim Bravo 5, mengurus beberapa perusahaan tambang batubara milik Luhut Pandjaitan. Dia juga Direktur PT Perkebunan Kaltim Utama sejak 2010 hingga kini. Dia merangkap sebagai Direktur Utama PT Kutai Energi sejak 2015 hingga kini.

Anak perusahaan Toba Bara lain, PT Perkebunan Kalimantan Utama I, PT Kutai Energi dan PT Trisensa Mineral Utama berkonflik lahan dengan petani dan nelayan. Ada enam kelompok tani, seluas 1.309 hektar di Sang-sanga, Kecamatan Muara Jawa dan, Kecamatan Loa Janan, Kalimantan Timur.

Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem ada di balik PT Emas Mineral Murni (EMM) melalui PT Media Mining Resources, di sana terdapat PT Surya Jaya Capital. Direktur PT SJC adalah Prananda Surya Paloh, putranya.

EMM menambang emas di Nagan Raya dan Aceh Tengah, NAD yang ditolak masyarakat. Sebagian lokasi juga berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

Wahyu Sakti Trenggono. Dia adalah bendahara TKN Jokowi-Ma’ruf. Dia komisaris PT Merdeka Cooper Gold. Anak perusahaan ini PT Bumi Suksesindo merupakan aktor utama kriminalisasi Budi Pego, Trimanto, Cipto Andreas, dan Ratna Sari, warga Banyuwangi yang menolak tambang emas Tumpang Pitu.

Operasi BSI menyebabkan pencemaran di pesisir pantai Pulau Merah. Kawasan pariwisata ini tercemar.

Oesman Sapta Odang, adalah Ketua Umum Partai Hanura, sekaligus anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi- Ma’ruf di jajaran dewan penasihat.

Di sektor pertambangan, Oso Group memiliki PT Karimun Granite di Pulau Karimun, Riau. Tambang ini merupakan tambang granite terbesar di Asia Tenggara yang banyak melayani pasar ekspor.

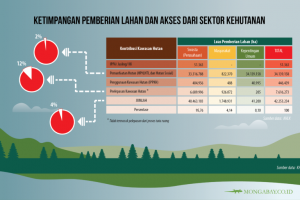

Sumber: presentasi Jatam

Oso Group juga bermain di tambang batubara di bawah bendera PT Total Orbit Prestasi. Anak perusahaan Oso group ini punya konsensi seluas 64.740 hektar di Barito Utara, Kalimantan Timur dan 649 hektar di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Ada pula PT Mangan Kupang Industri, yang mengelola tambang bauksit di Sukadana, Kalimantan Barat.

Andi Syamsudin Arsyad, pria ini biasa dikenal dengan Haji Isam, pengusaha sawit dan batubara di Kalimantan Selatan.

Isam adalah pemilik pertambangan batubara Johnlin Group yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Banjar Kota Baru. Dia juga memiliki perkebunan sawit, PT Multisarana Agro Mandiri, yang terlibat konflik kepentingan, menyeret-nyeret tentara dan kepolisian dalam perebutan konsesi.

Isam juga pemilik perusahaan kayu PT Kodeco Timber, menggusur tanah warga di Tanah Bumbu sekitar 13.000 hektar.

Harry Tanoesoedibjo, merupakan CEO MNC Group yang membawahi MNC Energy and Natural Resources, dan Ketua Umum Partai Perindo (Persatuan Indonesia).

Ada sembilan perusahaan tergabung dalam MNC Energy and Natural Resources, yakni, PT Nuansacipta Cipta Investment (NCI), PT Bhakti Coal Resources (BCR), PT Bhum S Perdana Coal, PT Primaraya Energy, PT Titan Prawira Sriwijaya, PT Mua Coal, PT Indonesia Batu Prima Energy, PT Arthaco Prima Energy, PT Energy Inti Bara Pratama.

Selama 2013, NCI berkonfrontasi dengan warga di Kecamatan Palaran, Kaltim, terkait pencemaran limbah lumpur pertambangan terhadap lahan warga. NCI juga merusak hutan hingga banjir sering terjadi di Palaran. Salah satu perusahaan Harry lain, PT BCR, memiliki delapan konsesi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan juga bermasalah.

BCR membangun pelabuhan batubara tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan di salah satu konsesi mengakibatkan longsor.

Jusuf Kalla, memiliki bisnis pertambangan dan energi di bawah naungan Kalla Group; Kalla Arebama (emas dan batubara), PT Kalla Electrical System (tenaga listrik-kerjasama dengan PLN).

Aburizal Bakrie. Jejak Aburizal dalam sektor pertambangan dan energi, katanya, sangat nyata.

Kasus-kasus besar seperti tragedi semburan lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, menyebabkan lebih 20.000 jiwa terdampak, rumah-rumah warga tenggelam, dan mengungsi.

Selain itu, kasus perampasan dan penggusuran lahan masyarakat adat Dayak Basap di Kutai Timur, dan pencemaran Sungai Keraitan, Bengalon, dan Sungai Sangata. Semua, katanya, melibatkan PT Kaltim Prima Coal, anak perusahaan Bumi Resources milik Aburizal.

PT Citra Palu Mineral, di bawah Bakrie Group, juga terlibat dalam praktik penambangan ilegal yang dilakukan PT Dinamika Reka Geoteknik (DRG). DRG ini bersama empat perusahaan lain menambang emas, bahkan diduga menggunakan merkuri yang mengancam sekitar 400.000 jiwa warga Kota Palu.

Aktivitas pencarian jenazah almarhum Alif di lubang bekas tambang batubara. Foto dok Jatam Kaltim

Di balik Prabowo-Sandi

Prabowo Subianto, tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang, menaungi 17 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, kehutanan, kertas dan bubur kertas, sawit, tambang batubara, dan perusahaan jasa.

Nusantara Energy Resources diduga terlibat dalam kejahatan pajak, tercantum di antara 13,4 juta dokumen hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang diberi judul Paradise Paper. Isinya, merinci orang kaya di seluruh dunia yang melarikan diri dari pajak dengan menimbun uang di negara bebas pajak.

Prabowo tercatat sebagai direktur dan wakil ketua perusahaan ini yang terdaftar di Bermuda, negara suaka pajak di dunia. Disebutkan, perusahaan ini terdaftar di Bermuda pada 2001 dan tutup 2004. Perusahaan ini dinilai sebagai “debitur yang buruk.”

Selain masalah pajak, Nusantara Energy Resources juga diduga terlibat dalam perebutan lahan konsesi tambang batubara Churchill Mining dan Ridlatama di Kutai Timur.

“Semua itu terjadi atas relasi politik dan bisnis antara Bupati Kutai Timur saat itu Isran Noor dengan Prabowo,” kata Merah.

Sandiaga Salahuddin Uno, antara lain pebisnis sawit, tambang dan batubara. Jejaknya tercatat pada sejumlah perusahaan tambang, mulai Saratoga Group yang terhubung dengan Interra Resources Limited, berbisnis minyak bumi dan gas alam.

Selain itu juga terhubung dengan Merdeka Copper Gold yang terkait tambang emas PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.

Status kawasan hutan lindung turun menjadi hutan produksi dan dikompensasi dengan tukar guling kawasan juga bermasalah. Operasi perusahaan ini, diduga kuat berdampak pada banjir lumpur tiap tahun di Pulau Merah, dan mengancam 49.247 penduduk di Kecamatan Pesanggaran, serta 753 keluarga nelayan di Pantai Lampon, Pancer dan Rajekwesi.

Jejak Sandiaga juga muncul di PT Adaro Energy, perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia saat ini.

Sandiaga juga terkait dengan tambang batubara PT Multi Harapan Utama di Kutai Kartanegara dengan lubang tambang menyebabkan anak-anak tewas.

Tommy Soeharto , merupakan pemilik PT Humpuss Group yang memayungi anak-anak perusahaan PT Humpuss Patragas, PT Humpuss Trading, PT Humpuss Aromatik, PT HumpussPengolahan Minyak, PT Humpuss Karbometil Selulose, PT Gatari Air Service, PT Usaha Gemilang Utama, PT Kaltim Methanol Industri, PT Sekar Artha Sentosa, PT Humpuss Intermoda Transportasi.

Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) bergerak dalam bidang pengangkutan gas alam cair (liquefied natural gas / LNG), minyak mentah, bahan bakar minyak, bahan kimia, kontainer, batubara, dan kargo laut lain. Perusahaan juga menyediakan layanan awak kapal dan manajemen kepada pemilik kapal. Perusahaan mulai beroperasi komersial.

Sudirman Said. Dia sempat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era Jokowi, tetapi tidak sampai selesai. Dia digantikan Ignasius Jonan.

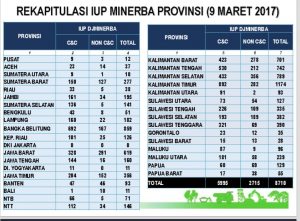

Semasa menjabat Menteri ESDM, Sudirman Said mengeluarkan Permen ESDM No 43/2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan minerba yang mengevaluasi IUP clean and clear (CnC) dan non clean and clear (Non CnC).

Selama menjadi Menteri ESDM, Sudirman tercatat menandatangani izin proyek panas bumi (geotermal) di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah pada 2016. Pengeboran PT Sejahtera Alam Energi (SAE) ini mengakibatkan pencemaran Sungai Prukut, sumber mata air warga, hingga para petani mengalami penurunan panen.

Maher Al Agdrie. Bersama Fahmi Idris, Abdul Latief, Pontjo Sutowo, dan Jan Darmadi, Maher membangun perusahaan PT Kodel Group yang bergerak di bidang minyak & gas, perbankan, dan properti.

PT Kodel Group yang hingga sekarang masih dipimpin oleh Maher, mengelola berbagai perusahaan PT Kodel termasuk Golden Spike Energy Indonesia Ltd (joint venture bersama PT Pertamina–JOB Pertamina–Golden Spike Energy Indonesia) di blok Jambi Merang, Pendopo, dan Raja, Sumatera Selatan, Golden Spike South Sumatra Ltd, dan Golden Spike Yemen Ltd.

Maher juga disebut dalam kasus Paradise Paper, bersama Siti Hutami Adiningsih (Mamiek Soeharto). Maher juga memiliki saham pada PT Nusantara Energy Resources, perusahaan milik Prabowo Subianto.

Kawasan Obolie yang setelah ditinggalkan PT Antam kini dikeruk lagi oleh PT FBLN. Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia

Ferry Mursyidan Baldan, adalah mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, periode pertama kabinet Jokowi-JK. Kini, menyebrang ke kubu Prabowo-Sandi. Jejak keluarga Ferry terutama istrinya terhubung dengan bisnis pengerukan batubara di Kabupaten Berau dan Moncer saat Ferry masih menjabat sebagai menteri aktif.

Isterinya, Hanifah Husain Mursyidan Baldan menjadi ‘operator’ pada bisnis keluarga ini melalui tiga izin usaha pertambangan batubara di Kabupaten Berau, yaitu PT Syahid Berau Bestari, PT Rantau Panjang Utama Bhakti, dan PT Syahid Indah Utama. Isteri Ferry sendiri menjabat sebagai direktur utama di tiga perusahaan dan rentan conflict of interest mengingat bisnis dikembangkan saat Ferry menjabat sebagai menteri aktif.

Hashim Djojohadikusumo, adalah adik kandung Prabowo Subianto, calon presiden pemilu 2019. Dalam dunia bisnis pertambangan, Hashim memiliki beberapa perusahaan tambang yang erat kaitan dengan perusahaan pertambangan milik Sandiaga Uno.

Sebelum PT Batu Hitam Perkasa (BHP) diakuisisi PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk dan kemudian beralih ke PT Toba Bara Energi, perusahaan ini berdiri di bawah paying PT Arsari Group milik Hashim. Saat didirikan, BHP dimiliki PT Catur Yasa atau PT Wahanaputra Aluraya, perusahaan milik keluarga Ginandjar Kartasasmita (33,3%), PT Tirtamas Maju Utama milik Hashim Djojohadikusumo (33,3%), dan PT Swabara Bumi (33,3%).

Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum PAN. Pada Pemilu 2019, Zulkifli menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto– Sandiaga Uno.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Zulkifli menduduki jabatan sebagai Menteri Kehutanan. Pada saat itu, Zulkifli mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 19 November 2013, atas pengajuan penurunan status kawasan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Usulan pelepasan status kawasan seluas 9.743, 28 hektar itu dikabulkan Zulkifli 1.942 hektar di wilayah BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

Penyetujuan pelepasan kawasan hutan itu menjadi salah satu cikal bakal aktivitas tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) yang, komposisi kepemilikan saham terhubung dengan Sandiaga Uno melalui Merdeka Copper Gold dan Saratoga Group.

Arip Yogiawan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengatakan, oligarki tambang yang kental di balik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pilpres 2019, sebagai ancaman demokrasi.

Kriminalisasi terhadap Budi Pego yang menolak tambang di Tumpang Pitu Banyuwangi, katanya, sebagai satu contoh.

“Posisi sebagai pembela lingkungan disematkan sebagai tokoh penyebar komunisme,” katanya.

Kondisi tambah buruk, katanya, dengan jadikan Tumpang Pitu obyek vital nasional. “Apakah dengan jadikan lokasi obyek vital nasional lantas mengabaikan ruang hidup rakyat yang dirampas dan membungkam ekspresi rakyat untuk menyelamatkan lingkungan?” kata Yogi.

Keterangan foto utama: Relasi pebisnis tambang dengan kedua pasangan capres. Foto: presentasi Jatam

Sumber; presentasi Jatam

Kekhawatiran warga terjadi dengan kehadiran tambang. Muara penuh lumpur. Dokumentasi 16 Agustus 2016 oleh Pokmas Pariwisata Pulau Merah/ Yogi Turnando